2023年

4月

18日

火

電動キックボードの新たなルールがスタートします――改正道路交通法の施行

■電動キックボードを新たな「車両」に位置づけ――2023年7月1日施行

●運転免許は不要、16歳未満の運転は禁止

近年、新たなモビリティとして電動キックボードが登場しており、移動手段として活用され始めている状況です。

一方で、電動キックボードに関係する交通事故も目立つようになり、年々、増加しています。

こうした状況を背景に、電動キックボードの交通ルールのあり方が検討された結果、道路交通法が改正され、2023年7月1日から新たな交通ルールが適用されることになりました。

●一定の条件を満たす電動キックボードを「特定小型電動機付自転車」に分類

これまで、「原動機付自転車」もしくは「小型特殊自動車」に該当した電動キックボードのうち、以下の条件を満たすものの位置づけが「特定小型原動機付自転車(以下「特定原付)」に変更されます。

・長さ190㎝以下 幅60㎝以下であること

・最高速度が時速20キロ以下であること

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・最高速度表示灯が備えつけられていること

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと 等

●16歳未満の者の運転は禁止

特定原付の運転に免許は必要ありませんが、16歳未満の人が運転することは禁止されています。

●安全のためにヘルメットを着用

特定原付の運転者には、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています。交通事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

ヘルメットはSGマーク等、安全性を示すマークのついたものを選び、着用時にはあご紐をしっかりと締めましょう。

■特定原付の主な交通ルール

●車道通行の原則

車道と歩道の区別があるところでは、車道を通行しなければいけません。ただし、自転車道も通行することができます。

また、道路では、原則として左側端に寄って通行しなければならず、逆走(右側通行)してはいけません。

●例外的に歩道を通行できる場合

最高速度を時速6キロの設定に切り替え、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させている場合に限り、一部の歩道を通行することができます。

歩道を通行する場合は、歩道の車道寄りの部分を通行しなければなりません。また、その際は「歩行者優先」で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。

●右折時は必ず「二段階右折」

右折する際は、どのような交差点でもいわゆる「二段階右折※」をしなければなりません。

※(車線の数にかかわらず、車道の一番左側に沿いながら交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号に青になってから進む)

左折する場合は、後方の安全を確かめ、あらかじめウインカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。

●その他の交通ルール

・信号機に従う義務

原則として、車両用の信号に従わなければなりません。

・一時停止すべき場所

道路標識等により一時停止しなければならない場所では、停止線の直前で一時停止しなければなりません。

・歩行者の優先

歩行者が横断しているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

・ながらスマホの禁止

スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視しながら運転してはいけません。

■悪質・危険な違反行為を繰り返すと講習の受講対象に

特定原付は交通反則制度及び放置違反金制度の対象となり、次に掲げる違反行為を反復して行った者に対して、「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講命令が下されます。

※講習の受講命令に従わなかった場合

……5万円以下の罰金

【対象となる違反行為】

(特定小型原動機付自転車危険行為)

- 信号無視

- 通行禁止違反

- 歩行者用道路徐行違反

- 通行区分違反

- 歩道徐行等義務違反

- 路側帯進行方法違反

- 遮断踏切立入り

- 優先道路通行車妨害等

- 交差点優先車妨害

- 環状交差点通行車妨害等

- 指定場所一時不停止等

- 整備不良車両の運転

- 酒気帯び運転等

- 共同危険行為等

- 安全運転義務違反

- 携帯電話使用等

- 妨害運転

【参考WEBサイト】

■道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)――警察庁

■特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について――警察庁

■特定小型原動機付自転車について――国土交通省

■特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います!――国土交通省

2023年

3月

22日

水

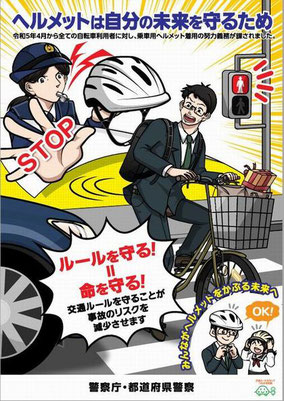

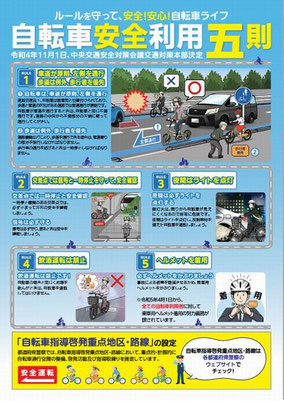

自転車ヘルメットの着用を努力義務化──改正道路交通法の施行

■自動運転のレベル4サービス等も解禁──2023年4月1日施行

●ヘルメット非着用の致死率は2倍強!

2023年4月1日から、自転車に乗るときのヘルメット着用が全年齢で努力義務になります。

改正道路交通法の施行によります。

これまで道路交通法では、13歳未満の子どもを対象に「保護者が着用させるよう努めなければならない」とされていましたが、今後は全ての年齢が対象となり、また、自分が運転する自転車に他の人を乗車させる場合も、ヘルメットを着用させるよう努めなければならないとしています。

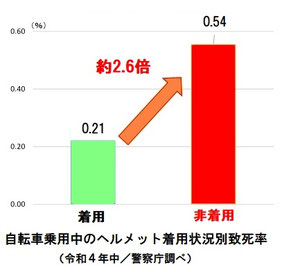

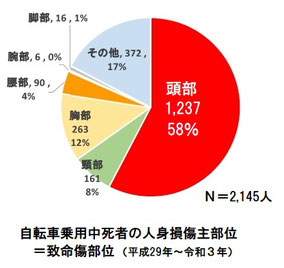

自転車事故が相次ぐ中、利用者の安全を守るための措置です。ちなみに、自転車利用者の交通事故による死者数の約6割が頭部に致命傷を負っていて、ヘルメットを着用していない人の致死率は着用者の約2.6倍となっています。

なお今後、都道府県警察本部では、それぞれ「自転車指導啓発重点地区・路線」を設けて自転車の正しい乗り方を理解してもらうための指導を強化するとともに、自転車の交通ルールの徹底を図るために重点的な取締りを実施します。

地区や路線については、各都道府県警察本部のWEBサイトに掲載されています。

■警察庁作成による自転車ヘルメット着用の啓蒙リーフレット

*警察庁のリーフレット・ポスターについては、こちらを参照してください。

■無人の自動運転バスや自動配送ロボットサービスなども解禁

このほか、自動運転のレベル4に相当する自動運転システムサービスが、特定の条件下で解禁されます。

●自動運転レベル4の解禁

予め設定された特定の条件下で、システムが周辺の環境を認識して車の操作を行うレベル4相当の自動運転サービスが4月1日より解禁されます。運転者の乗車は必要ありません。

都道府県公安委員会の許可制で、たとえば、過疎地域で特定のルートの公道を巡回する無人バスなどが想定されています。自家用車は今のところ対象外です。

●自動配送ロボットの実用化

これは都道府県公安委員会への届け出制で「遠隔操作型小型車」と分類され、荷物だけでなく人を運ぶこともできます。

最高速度は時速6kmまでとし、歩道・路側帯と車道の区別がある道路では歩道や路側帯を走行します。また、交差点では歩行者用信号に従い、横断歩道を通行するなど、歩行者の交通ルールが適用されます。

すでに、改正法の施行前から実証実験が行われていて、遊歩道に隣接する集合住宅などで宅配ロボットとしての活躍が期待されています。

【道路交通法/参照条文──下線部分が改正された内容(2023年4月1日施行)】

道路交通法 第63条の11

(自転車の運転者等の遵守事項)

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメット

をかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該

児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正前の条文 道路交通法 第63条の11

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該

児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

シンク出版

シンク出版